MERCY

- Anthony Xiradakis

- 11 nov. 2025

- 5 min de lecture

MERCY (Reconnu coupable)

Quand le thriller devient architecture mentale

Thriller de Timur Bekmambetov

Par Anthony Xiradakis

« Lorsque la machine devient juge, l'innocence elle-même se transforme en algorithme — et le temps qui reste mesure moins une vie qu'une civilisation tout entière face à son propre vertige. » À propos de Mercy (2026), thriller de Timur Bekmambetov

Le cinéma traverse aujourd'hui une métamorphose silencieuse. Mercy, ce thriller attendu pour janvier prochain, incarne peut-être cette mutation profonde où l'écran cesse d'être fenêtre pour devenir labyrinthe. La question surgit alors : que filme-t-on véritablement lorsque la caméra capte un crime ? Des corps en mouvement ? Des décors nocturnes ? Ou bien cette chose autrement plus vertigineuse : la pensée elle-même en train de se former, de se déformer, de tracer ses propres géographies intérieures ?

L'image-pensée s'impose ici telle une révélation. Elle dépasse la captation mécanique du réel pour embrasser cette dimension où chaque plan devient synapse, où chaque coupe au montage mime le fonctionnement même de notre conscience fragmentée. Le thriller, genre réputé pour ses codes stricts et ses conventions, se révèle alors terrain fertile pour cette exploration. Car qu'est-ce que le suspense sinon une orchestration précise des états mentaux du spectateur ? Qu'est-ce que la tension narrative sinon une manipulation virtuose de nos anticipations, de nos craintes, de nos désirs refoulés ?

Mercy — ce titre lui-même résonne différemment selon qu'on l'entend dans sa dimension religieuse ou dans sa supplique désespérée — pourrait bien incarner cette vision philosophique du septième art. Le crime au cinéma devient alors laboratoire où s'observe la formation des affects, où se dissèque la violence morale autant que physique. Chaque plan large sur un paysage urbain transporte avec lui toute l'angoisse métropolitaine ; chaque gros plan sur un visage révèle les strates géologiques de l'âme humaine.

Deleuze parlait d'image-temps et d'image-mouvement. Mais voici que se profile une troisième catégorie : l'image-conscience, cet espace cinématographique où le visible et l'invisible fusionnent, où la matérialité brute de la pellicule ou du pixel se charge d'une intensité conceptuelle. Le spectateur devient alors co-créateur, son cerveau prolongeant le travail initié par le réalisateur, tissant des connexions inédites entre les séquences, projetant ses propres fantômes dans les zones d'ombre laissées volontairement béantes.

Le thriller criminel possède cette capacité unique à cartographier notre rapport au Mal. Chaque enquête filmée trace une topologie morale, chaque coupable démasqué révèle nos propres ambivalences. Mercy semble promettre cette plongée dans les abysses de la psyché collective. Le genre policier, loin d'être simple divertissement, opère telle une radiographie sociale : il expose nos peurs archaïques, nos désirs inavouables de transgression, notre fascination morbide pour la chute.

L'image photographique classique fige le temps. L'image cinématographique le fait couler. Mais l'image-pensée, elle, le stratifie, le multiplie, le rend simultanément présent et futur, réel et fantasmé. Lorsque le réalisateur compose son cadre, il orchestre infiniment plus qu'une esthétique : il programme une expérience cognitive, une aventure sensorielle où le spectateur voyage à travers ses propres mécanismes mentaux.

Cette approche transforme radicalement notre compréhension du medium. Le cinéma cesse d'être reproduction du monde pour devenir production de mondes possibles. Chaque film ouvre un univers parallèle régi par ses propres lois physiques et métaphysiques. Mercy, avec sa promesse de tension criminelle, pourrait bien révéler cette vérité fondamentale : le vrai suspense survient toujours à l'intérieur, dans cette zone trouble où nos certitudes vacillent, où nos repères moraux se dissolvent.

La construction sensorielle complexe que représente l'image-pensée mobilise tous nos sens, même ceux que l'écran semble ignorer. On entend le silence pesant d'une scène muette ; on ressent la texture glacée d'un mur de prison ; on perçoit l'odeur de la peur dans le souffle court d'un personnage traqué. Le cinéma devient synesthésique, il active des zones cérébrales multiples, il réveille des mémoires enfouies.

Janvier 2026 verra peut-être émerger avec Mercy cette nouvelle conscience filmique. Le crime projeté sur l'écran servira de prétexte à une investigation autrement plus vaste : celle de notre propre fonctionnement mental, de nos angles morts psychiques, de ces territoires intérieurs où rôdent encore des forces primitives. L'image-pensée triomphe alors : elle révèle que chaque plan contient un monde, que chaque séquence porte une philosophie, que le cinéma tout entier constitue un langage pour dire l'indicible de l'expérience humaine.

La frontière entre voir et penser s'efface. Regarder Mercy, ce sera penser avec l'image, à travers elle, grâce à elle. Le spectacle criminel devient méditation sur le chaos, le thriller se mue en traité métaphysique. L'écran, surface bidimensionnelle, s'ouvre sur des dimensions infinies où la conscience explore ses propres abîmes, où l'imagination rencontre ses propres limites, où l'humanité tout entière se confronte à ce qu'elle refuse de voir en elle-même : cette capacité au mal qui sommeille, cette fascination pour la destruction qui pulse sous le vernis civilisationnel.

Le cinéma réinvente ainsi sa mission : transformer chaque séance en voyage intérieur, chaque projection en introspection collective. Mercy arrive peut-être au moment parfait pour incarner cette révolution silencieuse, pour démontrer que le thriller dépasse le divertissement et touche au sublime philosophique. L'image-pensée règne désormais sur l'empire des ombres projetées

MERCY

Sortie le 28 janvier 2026

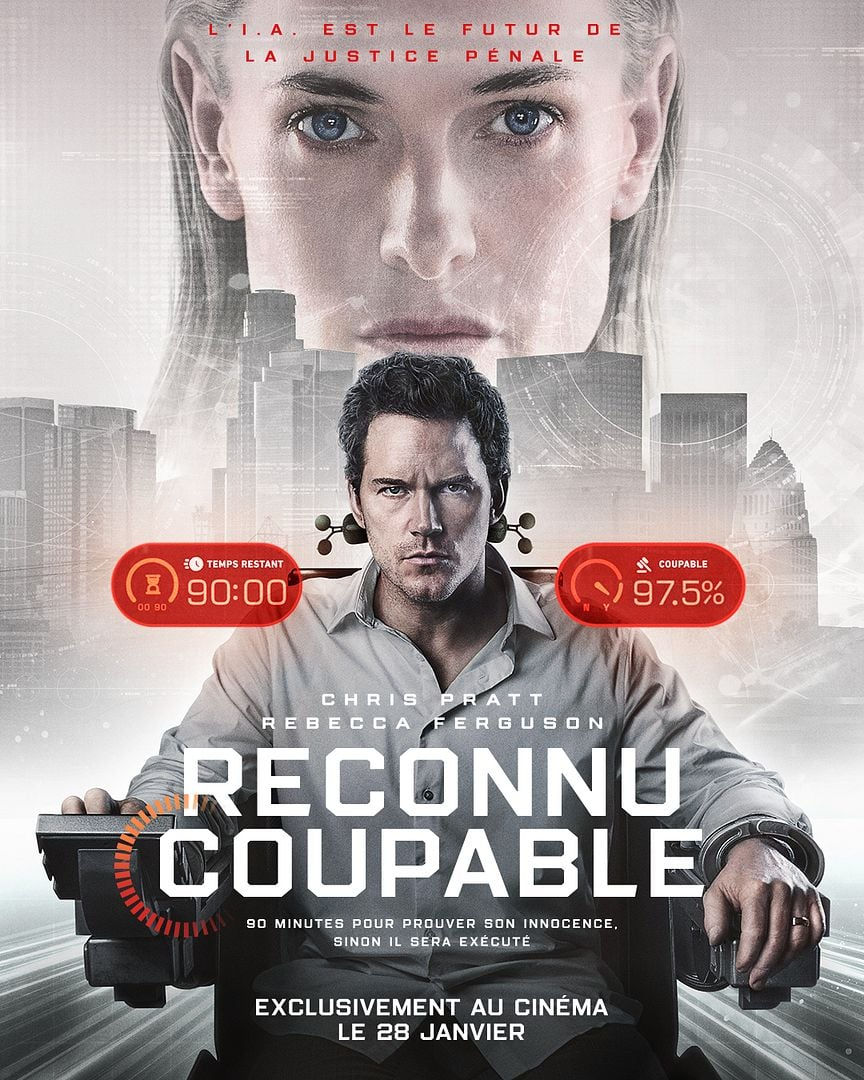

Le maître du thriller visuel Timur Bekmambetov (Wanted, Unfriended) revient avec un vertige futuriste où la justice elle-même devient bourreau. Chris Pratt incarne un détective piégé par ses propres créations : accusé du meurtre de sa femme, il doit convaincre en quatre-vingt-dix minutes une intelligence artificielle impitoyable — celle-là même qu'il avait contribué à mettre au monde. Rebecca Ferguson prête sa voix glaciale à cette juge algorithmique qui scellera son destin. Aux côtés de Pratt, une distribution puissante : Annabelle Wallis, Kali Reis (True Detective: Night Country), Chris Sullivan et Kenneth Choi. Marco van Belle signe un scénario où le compte à rebours devient métaphore d'une civilisation ayant abdiqué son humanité au profit de la performance technologique. Entre Minority Report et Blade Runner, Mercy interroge : qui juge réellement lorsque la machine remplace la conscience ? Produit par Charles Roven (Oscar pour Oppenheimer), ce thriller de science-fiction promet une plongée hallucinée dans les abysses d'une société qui aurait oublié que la justice exige ce que l'algorithme ignore : le doute.

Réalisation : Timur Bekmambetov

Avec : Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Annabelle Wallis, Kali Reis, Chris Sullivan, Kenneth Choi

Production : Atlas Entertainment, Bazelevs Production

Distribution : Sony Pictures (France), Amazon MGM Studios (États-Unis)

-------------------------------------------------------------------------------------

Article written by Anthony Xiradakis

Advertising & Communication Director: Laure Jourdan

Graphic Design: Azaes Création

Editor-in-Chief: Marie-Ange Barbancourt

Publishing Director: Rémy Bonin

Founder & Creator of the Magazine: Serge Leterrier

Published by Diamont History Group Media

---------------------------------------------------------------------------------------